様々な機会に恵まれ、サキャ派を何度か訪れました。それらの経験は今や歴史となり、私の記憶に永遠に刻まれています。しかし、壮麗なサキャ派寺院とその背後にある物語は、今もなお鮮やかに蘇り、特に南宋の最後の皇帝がここで出家したという物語は、友人の質問によってより深く理解することができました。

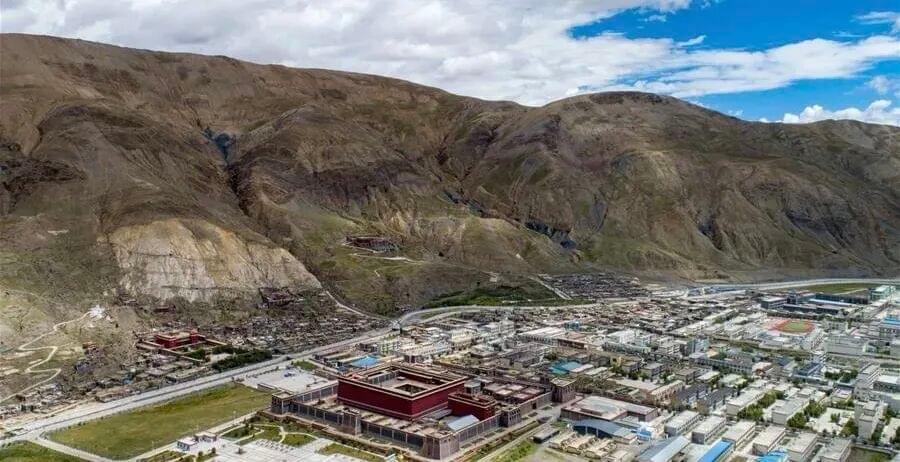

サキャ県は標高4,300メートルに位置し、ガンディセ山脈とヒマラヤ山脈の間に位置し、ベンボ山の麓に鎮座しています。シガツェから西へ100キロ以上進むと、標高約4,530メートルのクオラ峠を越えると、突如広大な渓谷が広がります。現在の国道318号線をさらに西へ30キロ進むと、「師父の故郷、雪の敦煌、サキャ千年紀」と書かれた大きな看板の下を南へ曲がります。走行距離が150キロに近づいた頃、車はパクパ広場で止まりました。壮麗なサキャ寺には、南宋の皇帝がここで出家した物語が息づいています。皇帝から囚人、そしてサキャ寺の住職へと上り詰めた趙献の生涯は波乱に満ちていました。3歳で宋の恭帝として即位し、6歳で元に服従して英公爵を授かりました。19歳で雪国へ出家し、53歳で元の英宗皇帝によって処刑されました。趙献の悲劇的な運命は、サキャ寺での体験によって謎に包まれています。

治元13年(1276年)正月、元の将軍バヤンが臨安の門を叩いた。謝太后と全太后は降伏を主張した。2月、6歳の趙献は降伏文書に署名し、璽を奉呈した。クビライ・ハーンは、降伏した趙献が反乱軍に人質に取られることを恐れ、繰り返し北へ戻るよう促した。3月、趙献、全太后、そして他の皇族は大運河沿いに北上した。その旅の苦難は、「宮女たちが裸足で茨の道を歩き、血に染まった道」という記録に残されており、その言葉一つ一つが国の滅亡の屈辱を表している。大渡に到着した趙献は、宋代の衣装を身にまとい、クビライ・ハーンと会見した。趙献は元朝に自発的に降伏し、甚大な被害を免れたため、「英公」の爵位を授かり、大渡に居を定めた。禧妃もこの若き皇帝を深く偲び、皇女を授けた。その後6年間、趙献は大渡で比較的平穏な生活を送る。北宋の徽宗と欽宗の運命と比べると、南宋最後の皇帝である趙献は幸運であったと言えるだろう。芝元19年(1282年)、南方では反元運動が続き、元の都は不安定な状況に陥った。この反元運動はクビライ・カーンの疑念を一層深め、12歳の趙献は上都(開平府)へ移された。この頃、禧妃は既に崩御しており、元の朝廷は既に趙献とその母に疑念を抱いていた。こうした讒言も重なり、趙献の立場はさらに悪化した。上都で趙献はチベット仏教と接触した。当時、サキャ派は元朝と政治的・宗教的に緊密な関係を築いており、元朝もチベット仏教を通して支配を強化しようとしていた。政治的混乱から身を守るため、治元25年(1288年)10月、趙献は自ら率先してフビライ・ハーンに出家し、仏教を学ぶよう要請した。フビライ・ハーンは快諾し、「大乗仏教を探求し、仏法を悟る」よう命じ、銀百枚を与えた。こうして「嬰公趙献は吐蕃で仏教を学んだ」のである。当時、フビライ・カーンは「儒教で国を治め、仏教で心を治める」という戦略を推し進め、上流階級に儒教を浸透させ、あらゆる階層に仏教を広めようとしていました。趙献をチベットに派遣したのは、実は江南の民衆の心を一つにし、抵抗を弱めるための意図的な試みでした。皇帝の苦行とチベットへの旅は、元朝による民族間の緊張緩和策であると同時に、民衆を結集させる手段でもありました。こうして、19歳のラストエンペラーのチベットへの長い旅が始まったのです。